FURUNOは2048年に創立100周年の節目を迎えます。その未来に向けた超長期方針として、『100年企業VISION:海の恩恵をすべての生きるものへ』を策定し、2024年7月に社内外に向けて発表しました。このビジョンは2050年に到来するであろう未来社会コンセプト「Ocean 5.0 海との共存共栄*」において、FURUNOが貢献すべき重要なテーマを設定しており、この先もFURUNOが進化し続け、社会の役に立つ企業であり続けるための道しるべとなるものです。

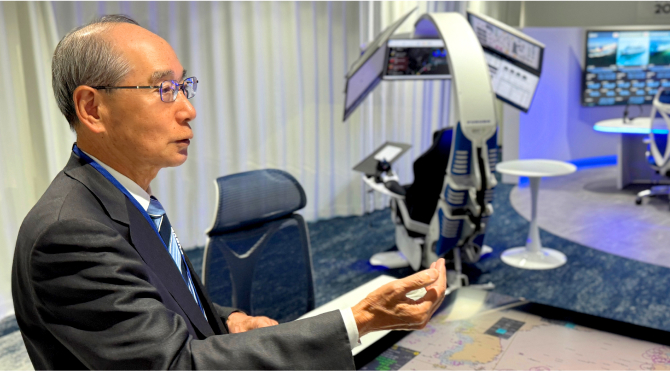

今回は、古野幸男社長に「ビジョン策定の背景と、未来を創造していく社員たちへの期待」についてお話を伺いました。

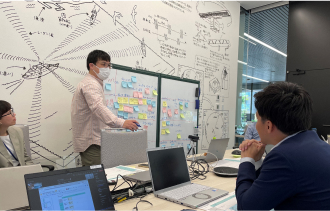

*Ocean 5.0 海との共存共栄:海洋の未来や社会環境をテーマにした論文や、書籍など、様々な文献をもとに2050年に到来するであろう世界を当社が予測して描いた未来社会コンセプト。過去、現在、そしてこれからの海の未来を「Ocean 1.0」から「Ocean 5.0」の5段階に分類しており、「1.0 海の恩恵を発見」「2.0 海へ自由に航海」「3.0 人類中心で海の支配」「4.0 持続可能性の模索」と続き、2025年現在は「Ocean 4.0」の時代を生きていると定義している。

ビジョン策定に至った背景

──『100年企業VISION:海の恩恵をすべての生きるものへ』の策定に至った背景を教えていただけますか?

この数年間、研究所や事業部でロードマップ活動を推進してきましたが、今後当社がさらに成長するためには2040年や2050年という先を見据えて事業を展開することが重要です。そこで、将来当社がどうありたいか、どのように社会に貢献するかを事業に落とし込み、これからの道しるべとなるサステナブルな超長期ビジョンが必要だと考え、本ビジョンの策定に至りました。超長期ビジョンの策定には、以前より社内で検討していた未来コンセプト「Ocean 5.0」がベースとなり、この先の未来を担う若手を中心としたプロジェクトチームにて、このコンセプトの深耕とその社会価値・経済価値を検討してもらいました。その内容をFURUNOの2050年を指し示すビジョンとして言語化したものが、『100年企業VISION:海の恩恵をすべての生きるものへ』です。

現在の当社を取り巻く環境から飛躍しすぎているのではと感じる方もおられるかと思いますが、ここからバックキャストした計画と既存の中長期計画やロードマップとの整合、新たな取り組み課題の検討も行い、実現性を高めていく予定です。

同時に、志を同じくする他社様との共創も含めて、これまでにない新しい「社会・航海」への貢献につながるビジョンにまとめていきたいと考えています。

2050年の未来社会「Ocean 5.0」に向かって

──特設サイトでは、「Ocean 5.0 海との共存共栄」の世界観が共有されています。「Ocean 5.0」の時代というのは、具体的にどのようなイメージなのでしょうか。

現在が「Ocean 4.0 持続可能性の模索」であると定義すると、次に訪れる「Ocean 5.0」の時代では、海の恩恵をすべての生きるものが受けることができ、海から恩恵をもらうだけでなく、海へ恩返しする「海と共存共栄する時代」がくると考えています。

過去には人が海の恩恵を受けるために、海洋汚染や乱獲など、海の状態を悪化させてしまいましたが、Ocean 5.0の時代では、海の状態は良いままに、その恩恵はすべての生きるものが受けられる。そのようなイメージです。ここで強調しておきたいのが、これは単なる未来予測ではなく、FURUNOが技術と社会貢献の両面で果たすべき責任を具体化した結果いきつく世界でもあるということです。人と海の調和を重要なテーマに据え、陸・海・空がシームレスにつながる流通システム、環境を守りながら資源を活用する次世代漁業、快適で持続可能な海上生活の実現などが大きな柱となってくるものと現時点では考えています。未来がどうなっているかはだれにもわかりませんが、当社が創立100周年を迎える2050年には、そんな時代であってほしいなと思っています。

「Ocean 5.0」は当社が予測して描いた未来社会の呼称であり、公的な概念ではないのですが、今後、海の発展と社会課題の解決を考えるにあたっての公用語になれば嬉しいですね。

Ocean 5.0 重要なテーマ(海の情報、海の流通、海の資源、海の災害、海の環境、生物多様性、海での暮らし)

未来を創造する存在であり続けるための道しるべ

──『100年企業VISION:海の恩恵をすべての生きるものへ』は初期検討では、若手を中心としたプロジェクトチームで検討されたとのことでした。2050年のありたい姿がこのような形で表現されたことに対して、どう感じられましたか?

すごいな、若い人が考える未来はこうなるのかと思う反面、これまでの当社の泥臭い商売とは少し距離感を感じたのは事実です。でも、当社が更なる成長を目指すのであれば、このようなビジョンが必要なのだと感じています。

このビジョンの初期検討では、2050年を担う若手社員たちが中心となり、1年半にわたる議論と考察を重ねました。いつの時代においても「社会の役に立つ」ということが当社の存在意義であるという考えのもと、バックキャストとフォアキャストの両面から未来を想像してくれています。当初は海以外にも可能性を広げて、陸や空、宇宙などについても議論していたようですが、FURUNOの強みや社会的責任を考えた結果、やはり当社のフィールドは「海とその周辺である」という結論に至ったとのこと。

未来を見据えた彼らの取り組みは、「世の中をこう変えたい」「未来をこうしたい」という情熱に満ちていて、各自が担当分野における課題や可能性を深く掘り下げ、私たちがどのように社会に貢献できるかを真剣に考えてくれています。経営者として、その熱意をしっかり受け止め、推進していきたいと考えています。

初期段階では、若手を中心としたプロジェクトチームで検討

──FURUNOのフィールドは「海」とのことですが、陸上部門はどうかかわるのでしょうか?

地球の70%は海であり、陸や空に様々な影響を与えています。当社の原点は海であり、海を中心にいろんな商品を提供させてもらい、そこで培った技術を陸上にも拡げています。どこかで学んだものを、別のところに応用して発展させていく、それこそ成長であり、企業が持続的に発展するために必要なものと考えています。その結果として我々は陸海空という部門や組織にとらわれず、全社員で未来を目指したイノベーションを起こしていきたいと考えています。

──しかしながら、超長期ビジョンとなるとやはり抽象度は高くなってしまいますね。

そうですね。かなり抽象度は高いですね。しかし、将来当社がどうありたいか、どのように社会に貢献するか。海にはどんな課題があり、我々はどの部分に取り組むべきなのか。不確実性が高く、将来の予測が困難と言われる時代において、目的や目標を見失わないためには、未来を想像し、目指すべき方向性を定めておくということが大事だと思っています。

日々の業務を一生懸命やっていただくことも大事ですが、こういった抽象度の高いことをテーマに、自分が社会のために何ができるか?を考えていただくということも、社員一人ひとりの成長のためには必要だと考えています。創業時から続く「社会の役に立つ」という信念が核になっていると語ってくれる若手社員たちの真摯な姿勢を見て、私はこの信念が私たちのDNAとして、FURUNOの文化として次世代にも強く根付いていることを実感しました。ビジョンを深耕してこれから彼らがどうやってこのビジョンを具体化し、実現したい未来を引き寄せてくるのか。たいへん期待しています。

新しい「社会・航海」への貢献につながるビジョンにするために

──冒頭で、“志を同じくする他社様との共創も含めて”ということでしたが、他社との共創も検討されているのでしょうか?

当社は以前からオープンイノベーションに積極的でね。実用的で社会に役立つ商品をスピーディーに開発するためには、様々な方の知恵や技術力が必要であり、社内外の叡智の結集と融合によるイノベーションが不可欠であると考えています。特に、今回のビジョンのような未来の実現となれば、企業・研究機関・NPO・大学など、さまざまなステークホルダーと協力し、それぞれの強みを生かし合うことで、さらに大きな可能性が広がると信じています。そのためにも、まずは当社が考える未来社会コンセプト「Ocean 5.0」や、当社の『100年企業VISION:海の恩恵をすべての生きるものへ』を知っていただき、積極的な意見交換などできたらと考えています。

2050年も、その先もずっと、持続可能な未来を築いていく

──最後に、皆さんへメッセージをお願いします。