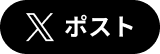

2025年3月1日に、古野電気に「DX推進部」が新設されました。これまでは、海運、漁業、養殖といったそれぞれの分野において個別でDXを推進してきましたが、今回それらがひとつの部署に統合されました。その狙いやビジョンを3人の社員に語っていただきました。

DX推進とは何か、なぜ今その部署が重要なのか

──DX推進部はどのようなことを行う部署ですか?

北村さん:顧客の業務DXに向けたクラウド/アプリケーションサービスの企画・開発を行う部署です。これまでは海運、水産それぞれの部門で独自にDX技術を開発してきましたが、その機能をDX推進部へと集約しました。

海運と水産は市場も顧客も大きく異なります。これまでは別々に開発を進めることが多かったのですが、クラウド開発や運用のためのシステム開発といったDXの基盤技術に関しては共通点も多いです。ひとつの部署として一緒に進めれば共用できる部分も多く、開発スピードを加速させることができます。

──実際に立ち上げてみてどうですか?

小嶋さん:まだ発足して日が浅いので具体的な成果はこれからですが、これまでバラバラに開発に取り組んでいた新規事業の担当者が同じオフィスに集まったことで、情報交換がしやすくなったのは大きなメリットですね。似たような課題に直面していることもわかりましたし、一緒に進められる分野もいろいろ見えてきました。

狭間さん:一次産業を対象とする水産と商船がメインの海運はまったく異なる市場ですが、だからこそ互いのビジネスを見て学ぶことが多いです。お客さまにどうやって最適なサービスや製品を届けるかという課題は共通しているので、他の部署のやり方を知ることで選択肢が増えたと感じています。

新規部署立ち上げでクラウドサービスの開発を加速

──なぜ今、クラウド/アプリケーションサービスの開発に力を入れるのでしょうか。

狭間さん:海のDXは陸に比べると大きく遅れているのが現状です。衛星通信環境が整って、船上でも常時ネット接続ができるようになったのが2010年頃ですから、実質そこがスタート地点になっています。

一方で、漁業は分析可能なデータが大量に蓄積されています。さまざまな漁船が四六時中海を走っており、多種多様なデータを収集できるのに、それを活かさないのはもったいないと業界の誰もが感じていました。ずっとやりたかったことがインフラと技術が整ってきた今、ようやくできるようになってきたというところかなと思います。

小嶋さん:海運の分野でいえば、まず燃料削減、機械故障への対応、排ガスのCO2量の把握や削減のためには、データの収集と分析が不可欠です。

また、大型商船は多くの人々が関わって運営されます。船に乗る航海士たちは陸上の事務所にいるスタッフと頻繁に連絡を取りますし、船内にはさまざまな企業の航海機器が搭載されています。船を建造する会社、保険会社、船のオーナー、運航事業者など、非常に多くのステークホルダーが存在するのです。

こうした状況下でトラブルが起きた際、素早く原因を究明して復旧するためにデータを収集しリアルタイムで共有できるシステムが必要です。このようなことを実現するために、私たちはクラウドにデータを集める部分を担い、そのデータを分析やシミュレーションが得意な会社と協力しながら活用して、新たな技術を生み出し活用していくことを考えています。

安全な自律航行で海運の未来はさらに広がる

──海運のDXによって将来的にどういったことが実現できるのでしょうか。

小嶋さん:まずはDXによってヒューマンエラーを減少させることで安全な航行を実現できると考えています。そしてさらにその先には、自律航行船の実現という目標があります。自律航行船は船舶の事故の減少、海運の人手不足の解消など、様々な課題の解決につながるものとして期待されていますが、まだまだ解決すべき課題があります。

DX推進部だけでなく、他の企業の方々と協働することで、安心・安全な航行を実現するために海運のDXは必要です。さらにそれを進めていって、船が自律して安全に走るようになれば海運業界の人々の働き方はより快適なものになっていくはずです。

──すでに無人運航船の実証実験も行っていますね。

小嶋さん:はい。2020年2月から日本財団が推進する無人運航船プロジェクト「MEGURI2040」に参画しています。このプロジェクトでは、多様な専門家や企業と一緒に無人運航船の実運用を模擬した実証実験を実施し、2040年に国内を走る船舶の50%を無人運航化するという目標を掲げ、2022年1月から3月にかけて6隻の船舶の無人運航実証を成功させています。

国内51社で構成するプロジェクトメンバーの中で、当社はフルノ製品を備えた船の周囲の情報把握や、自律航行機能を担当しています。さらに、陸上支援センターの開発も担い、2024年には当社社屋内に複数の船舶を遠隔から航行支援できる「陸上支援センター」を完成させました。

この陸上支援センターには、世界初となる複数の船舶の遠隔航行支援が可能な設備が整備されています。来年から開始する実証実験では、4隻の船舶を遠隔で同時に航行支援します。

──自律航行ができるようになると海運はどう変わるのでしょうか。

小嶋さん:様々な面で変化があると思いますが、中でも一番大きく変わってほしいのは海運に携わる方々の働き方です。船は24時間動き続けるため船員の勤務が過酷なのは言うまでもありませんが、船の運航を管理する人たちも緊急事態に備えて24時間待機する必要があります。さらに、スケジュールが頻繁に変わるためプライベートの予定も立てにくいのが現状です。

海運に携わる人々は高齢化が進んでおり離職者も多いのです。もっと海運全体がスマートな働き方になれば、新たな担い手が増えやすくなるのではないかと期待しています。

定置網モニタリングで漁業関係者の働き方を変える

──水産の方はどのようなDXが行われていますか?

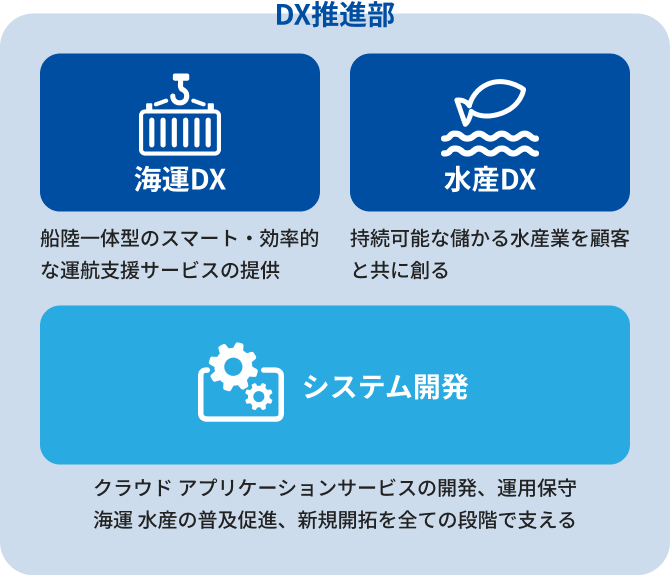

狭間さん:情報技術を活用したスマート漁業が進んでいます。たとえば、2025年の2月には、当社が開発した「定置網モニタリングシステム」の提供を開始しました。陸上にいながら定置網に入ってくる魚をリアルタイムでモニタリングできるシステムです。

──このシステムがない場合は、どのようなやり方で定置網業をするのでしょうか。

狭間さん:まさに「引き揚げてみないと分からない」世界になります。2人乗りの漁船などで見に行き、波の様子や魚がいそうかどうかを確認することはできますが、深い場所までは把握できません。陸上でモニタリングできれば、操業の効率化や働き方の改善が進むだけでなく、クラウドに集約したデータを分析することで、漁業資源のより詳細な理解や、気候変動に伴う漁獲変化の予測など、持続可能な漁業の実現にもつながると考えています。

──養殖業に関しては、どのようなDXが行われていますか?

狭間さん:生簀内に投下する魚体重推定カメラと、そこから得たデータを分析して養成魚の成長推移を把握できるアプリ「Aqua Scope」を2024年1月にリリースしました。

養殖業者にとって育てた魚の体重管理は非常に重要です。一番高値で売れるタイミングを逃さず出荷したいわけですが、見極めが遅くなるとエサ代などで大きな損失が発生します。これまでは魚を捕まえ、体重を測るという方法でサンプリングしていましたが、このシステムを導入していただけば大切な商品を傷つけずに最適な養魚管理が実現できるのです。

DXの共創を牽引し、海運・水産業界全体を盛り上げる

──DX推進部に期待してもらいたいことは何でしょうか。

北村さん:フルノの強みは、航海機器や魚群探知機などを長年にわたって提供し続けてきた点にあります。私たちの製品は船に搭載され、ユーザーの「目」として機能してきました。そうした実績があるからこそ、海運や水産のDXを現場のニーズに合わせて総合的に進められると考えています。

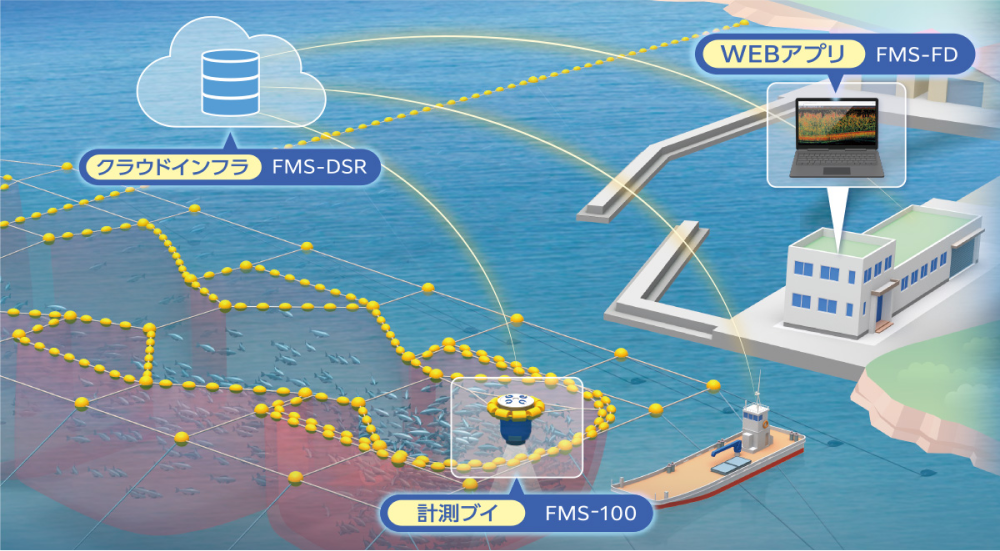

現在は、船と陸を一体でとらえた船舶運航支援のためのデータ収集システム「フルノ オープンプラットフォーム(FOP)」も提供しています。

DX推進が避けられない時代となり、どのメーカーもデジタル化による新たな技術革新を模索しています。その中で、私たちがFOPによって集めたデータを他のメーカーの方々にも活用していただき、FOPを通じて共創していくことを目指しています。

──具体的にはどのような共創を行っているのでしょうか?

北村さん:船舶の機関情報の取り扱いに強みをもつ寺崎電気産業さんと、システムやサービスの連携による協業を行っています。寺崎電気さんのデータ収集プラットフォーム「TMIP」で、航海や機関、アラーム、イベント履歴などのデータを収集し、古野電気のFOP CloudがFOP Shore viewerなどの各種クラウドサービスを提供する形です。

このようにメーカー同士が協力して新しいことを始めるのは、業界的にも非常に画期的な取り組みだと思います。

──関係者が手を取り合って、業界全体を盛り上げていく必要があるわけですね。

北村さん:はい。もちろん、独自の技術を発展させて「競争」していくことも重要ですが、まずは共創によって業界全体を盛り上げたいというのが私たちの考えです。

積極的に連携して知恵を出し合わなければ、業界自体がしぼんでしまう恐れがあります。データを共有しながら新たなビジネスや技術を生み出し、成長産業へと再び押し上げていく――そんな未来を目指していきたいですね。