フルノの技術研究所には、AIを活用した技術開発を担う「知能制御研究室」があります。AI研究チームが立ち上がったのは2022年。その最初のメンバーとなった2人に、知能制御研究室がどのような想いで、どんな技術を生み出してきたのか、これまでの歩みを振り返り、今後の展望を語ってもらいました。

みえないものをみる「その先へ」行くために

──なぜAI技術を開発していく必要があるのでしょうか。

木村さん:高度成長期の漁業や海運業は、船を出せば出すほど、人が増えれば増えるほど発展する――いわば物量主導の時代でした。たとえば漁業の場合、地球環境の変化で潮流や水温が変わって漁獲量が落ちたり、人手不足で従来のやり方が続けられなくなったりしています。限られた人員と資源で効率的に事業を進めるには、見えないものを見るセンシング技術に加え、その先を予測する技術が不可欠です。

フルノが掲げる「みえないものをみる、その先へ」という事業テーマには、そんな想いが込められています。海洋環境や天候、船の状態など、多様なファクターが複雑に絡み合う高度な予測を行うために、AI技術の活用は欠かせません。AIの力で、人と海とのつながりをもっと深めていきたいと思っています。

岡本さん:予測する技術に加えて、これまでの技術をさらに発展させるためにもAIは必要です。AI技術があることで、今まで諦めていたアイデアが新たに実現できるようになりました。可能性が広がっていく手ごたえを感じています。

(左)技術研究所 第1研究部 知能制御研究室 室長の木村 考伸さん

(右)技術研究所 第1研究部 知能制御研究室 主任の岡本 信さん

──これまでにどのような技術が生み出されてきましたか?

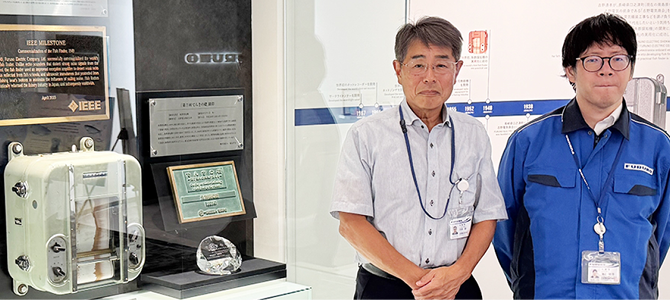

木村さん:研究チーム立ち上げ当初は、現場の課題に取り組みました。養殖支援事業推進室(現在のDX推進部)と連携し、養殖生簀の現場における魚体計測の課題に対して、AI技術で実現可能なアイデアをひとつずつ丁寧に検討し、養殖生簀内の魚を画像認識でモニタリングするシステム「Aqua Scope」が実用化にたどりつきました。

岡本さん:chatGPTのようなLLM(大規模言語モデル)を活用した技術も生まれています。船上で収集される膨大な航行データを人がそのまま解釈するのは時間がかかります。それらをAIに必要な知識を学習させ、状況に応じて人が解釈しやすいインターフェイスに変えてくれたら、航海士の負担は大きく減ります。そのような航海士支援ができるLLM技術の実現を目指しています。

──AIがサポートすることによって人の負担を減らすことができるのですね。

木村さん:はい。船の操舵は大変な作業です。各種機器を確認しながら、障害物も目視し、さらに漁船であれば魚群も探す必要があります。海と人の間にAIがバディとして入る。そんな人と海をつなぐ技術を作っていきたいと考えています。

学会発表が海と陸の連携を拓いていく

──5月の人工知能学会はどのような発表を行ったのでしょうか。

木村さん:口頭発表では、国立研究開発法人JAMSTEC(海洋研究開発機構)と共同開発している海況シミュレーションモデルと、AIを用いた船舶解析のための超高速流体解析シミュ―レーション技術についてお話しさせていただきました。

──「流体」というのは船にあたる海水のことですか?

木村さん:はい。船は巨大な物体ですから急停止や急旋回をすることは困難です。そのため、進路上の環境をあらかじめ予測しながら航行する必要があります。その際に船の周りの流体、つまり海水の当たり方が推進の性能に大きく寄与します。船の推進性能を高精度に予測するには流体をシミュレーションする技術が欠かせません。

船と流体の関係性は非常に複雑で、すべての方程式を解いていく従来の計算方法では時間がかかります。今回私たちが開発し学会で発表したのは、その複雑な物理計算に対してAI技術を用いることで軽量に代替計算する(こういったアプローチを業界では「サロゲートモデル」とも呼ばれています)計算モデルです。従来のモデルと同等の精度を保ちつつ、約250倍の速度で計算できるようになりました。

本学会ではJAMSTECとの共同研究である海況シミュレーションについても発表を行いましたが、同様のアプローチで1日分の地球海洋全体の予測を1分以内で実行できる計算量となり、「地球シミュレータ」のような大規模計算機を用いることなく結果を得ることに成功しています。

──発表の反響はいかがでしたか?

木村さん:会場から人があふれるほど、多くの方に聴講いただきました。特に興味深かったのは、自動車関連の企業など、陸上で移動技術の担い手たちから声をかけてもらったことでした。海と陸では条件や課題はいろいろ異なりますが、話してみると共通点も意外に多いことがわかりました。お互いに根っこの部分では同じ課題を抱えているのです。異分野の共創は、お互い競合にはなりにくいこともあって情報交換もしやすいという利点もあります。私たちは海をメインにやっていきますが、このように学会などで発表することで、連携の幅も広がっていくなと感じました。

岡本さん:私も企業展示でのアテンドをする中で、いろいろな出会いがありました。他の方の発表からさまざまな技術を学ぶこともできました。フルノはどの研究室も学会に積極的に参加していますよね。

木村さん:フルノは「世界初の技術」を生み出すことが好きだからかもしれないですね。学会に出て新しい市場を切り拓いていく、そんなスピリットを持つ人が多いと思います。

AIを使いこなせるエンジニアや営業担当を育てる

──知能制御研では開発だけでなく社内のAI人材育成にも力を入れていますが、その理由は?

岡本さん:AI技術は、「使う」ことを主眼に置いた基礎的レベルであれば他の専門技術に比べると比較的短期間で習得が可能です。たとえば、AIのプロフェッショナルが新たに、レーダーやソナーなどの技術を覚えるのは大変です。それよりも、長年フルノで培った技術を備えた社員たちが、新たにAI技術を身につける方が、AIで実現できることは広がります。

全員がAIのプロフェッショナルになる必要はありませんが、AIで何ができるのか、自分はどこまでやりたいのかということを把握できるところまではやりたいなと思っています。近い将来、AIの市場がソフトウェア市場を追い抜くと予測されています。それを踏まえれば、現在社内にいるソフトウェアエンジニアと同じだけのAIエンジニアが必要になる。そこがとりあえずの目標ですね。

木村さん:AIで革新を起こすには、AI技術だけでなく、フルノの技術と業界のことも理解している必要があります。その3つが揃って初めてイノベーションが生まれます。今、そのサイクルがフルノの中で回り始めています。

──具体的にはどのようなAI教育を進めていますか?

岡本さん:最初に取り組んだのは、部長や課長クラスのマネージメント層に「AIで何ができるか」を理解してもらうセッションを何度か開催し、AIの特徴や注意点などを話しあいました。

また社員の方に業務上の課題を持ち込んでもらって、一緒にAIで解決していく「AI道場」も行っています。私自身、実際に開発をしていく中でAIの技術が身についていきました。その経験をふまえて、実際にAIの開発に取り組んでみて、わからないところがでてきたら学んでいく形をとっています。

──AI道場はどのような成果がありましたか?

岡本さん:道場は半年を1クールとし、現在は第2期が始まったところですが、第1期のメンバーはすでに全員がそれぞれの業務でAI技術の実装を進めています。社内講師として教える側に回ってくれる人もいて、最初のハードルさえ超えれば自走できるという目論見通りの成果が出ています。

技術開発部門のメンバーが自分たちの課題をAIで解決できるようになると、フルノの技術開発は大きく前進します。さらに、技術開発部門の人だけでなく、他の部署の方々にもAIを学んでもらうことを計画しています。

たとえば、現場の最前線にいる営業担当が現場で発生する課題をAIで解決できるようになれば、新しい技術が次々と生まれるはずです。研究開発部門にいる人だけでは、どうしても現場との距離が遠くなり、今必要な課題に触れにくい面があります。社全体でAIを学んでいくことで、さまざまな角度からイノベーションが生まれると考えています。

技術者が活躍できるフルノの風土

──おふたりはフルノでAI技術の開発を担当していることを、どう感じていますか?

木村さん:私は前職で医療機器の開発に携わり、そこでAI技術を扱っていました。AIの知識や技術はあらゆる分野で必要とされており、別の分野にも挑戦したいと思っていたところ、ご縁があってフルノに来ました。

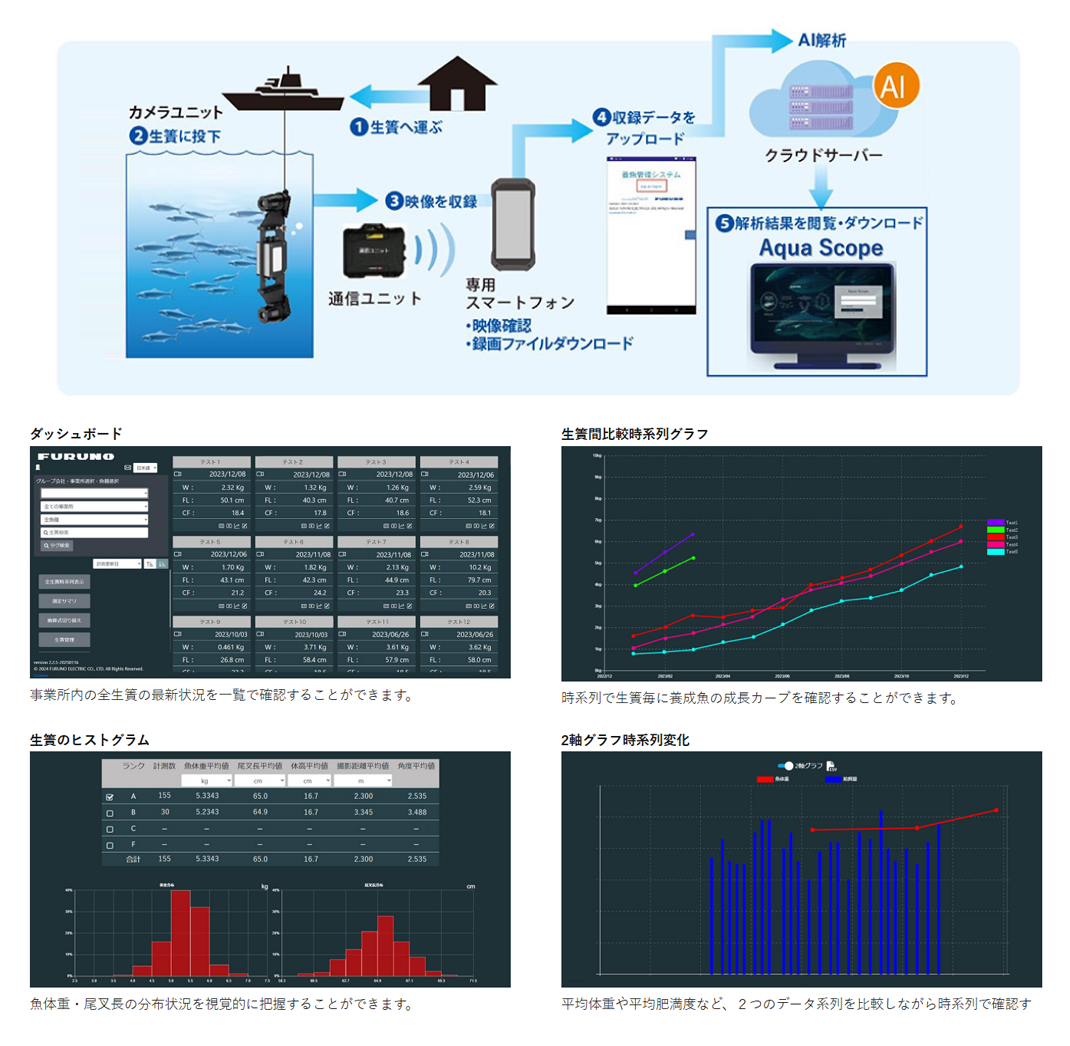

海のDXという分野は、まだまだ成熟していないブルーオーシャンです。やるべきことが多く、大きなやりがいがあります。フルノには長年蓄積してきた技術や経験、そして大量のデータがあります。また、現在運営しているクラウドサービス「FOP」を活用すれば、海のすべてのデータを集約できます。それをどう活かすかを考えると、可能性は計り知れません。本当に面白い領域だと感じています。

岡本さん:私は大学で無線の研究をしていたので、それを活かせる場としてフルノに就職しました。個人的にAI技術に興味があったため、知能制御研究室の中にAI専門のチームを立ち上げるときに志願して参加しました。もとからAIに詳しいわけではないので、実践しながら学んでいますが、非常に充実しています。木村さんが言われるように、本当にこの分野はやるべきことがたくさんありますね。

──やることがたくさんあるのは技術開発者冥利ですね。

木村さん:そうですね。すでに成熟した分野だと、エンジニアが新規開発する余地があまりありませんから。フルノではエンジニアが生き生きと働いています。私から見たフルノの印象をひとことで表すなら「技術侍」です。多くの会社では年齢を重ねると現場から離れてマネージメントや他の部署に移ることが多いのに、フルノでは課長や部長クラスの人がまだ研究開発の最前線にいて直接ディスカッションをしています。

岡本さん:研究開発に本気で取り組む風土を強く感じます。そうした環境で仕事ができるのは、とてもありがたいです。

海を大切にし、海とともに歩んでいく

──AIで海はどう変わっていくと思いますか?

木村さん:フルノは海を大事にすることを理念として掲げています。これまでは海を活用したり支配したりしてきましたが、これからは海との共存共栄を考える必要があります。AIはそんな未来に近づくための強力な手段になるはずです。

たとえば、AIによる効率的な自動航行が実現すれば、使用する燃料も少なくなり、環境にも優しい海運が実現します。他にも下図のようなことがAIによって実現できると考えています。

もちろんAIだけではなく人間の力が必要です。地球環境などの社会課題に、分野の垣根を越えてさまざまな企業や組織と共創し、知恵を出し合って取り組んでいきたいですね。