20259.10

フルノが1949年に商品化した魚群探知機が、IEEEマイルストーン認定を受けました。人類に貢献したこの技術の開発秘話と未来への展望を、認定に向けて奔走した2人に語っていただきました。

世界の科学技術史に名を刻む偉業を称える「IEEEマイルストーン」は、電子工学分野で最大規模を誇る学会IEEE(アイ・トリプルイー:Institute of Electrical and Electronics Engineers)が、人類に長期的かつ普遍的な価値をもたらした技術にのみ与える栄誉です。電気通信、コンピュータ、半導体、インターネットなど歴史を変えた革新が並ぶこの賞に、フルノの魚群探知機が2025年に新たに加わりました。1949年に世界で初めて商品化され、漁業のありかたを一変させた技術が国際的に認められたのです。

この記事では、認定に向けて奔走した2人に、フルノの原点となった魚群探知機技術とその開発の軌跡を振り返り、未来へどうつないでいくかを語っていただきました。

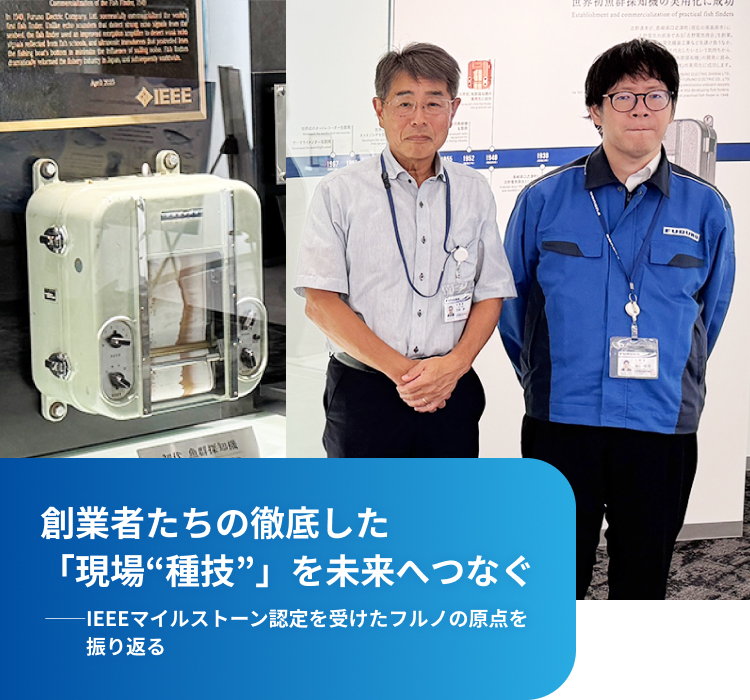

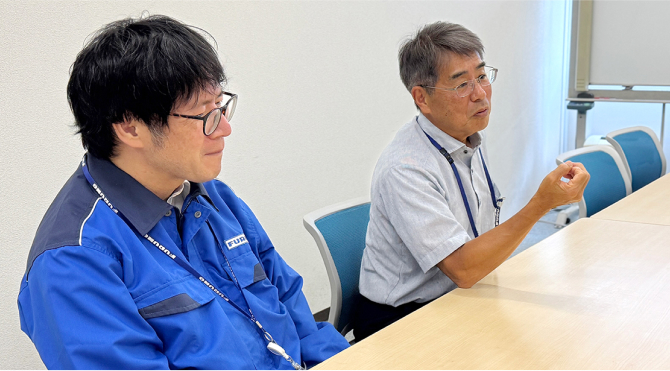

(右)西森 靖フェロー(センシング技術、産官学連携 担当) 博士(水産科学)

(左)技術研究所 知的財産部 藤井 武司さん

漁業のやりかたを根本から変えた発明が評価された

──魚群探知機のどのような点がIEEEに評価されたのでしょうか。

西森さん:それまで勘と経験に頼るしかなかった漁業の方法を一変させた発明だということが、最大の理由だと思います。調べれば調べるほど、この技術がいかに画期的だったかを実感します。戦後の食糧難という社会課題を抱えていた1949年に、水産資源の供給を増やしました。また、IEEEマイルストーンの認定要件には「25年以上にわたって社会や産業の発展に多大な貢献をした」とあるように、魚群探知機はその後の漁業の発展を支え、現在でもなくてはならない技術となっています。まさに、世の中を変えた技術と言えるでしょう。

藤井さん:世界中に影響を及ぼしたことも評価されたのだと思います。フルノの創業者で魚群探知機の開発者である古野清孝さんは、早くから「世界のフルノ」を掲げ海外市場に挑みました。日本だけでなく世界の漁業が同じ課題を抱えていると視察で確信し、商品化からわずか7年後には輸出を開始したのです。

現在でもフルノは魚群探知機を含む漁労用機器では、世界トップシェアを維持しています。開発から75年以上が経過した今も、その影響力の大きさを実感します。

──なぜフルノが世界に先駆けて開発することができたのでしょうか。

西森さん:フルノは当時、創業者で開発者でもある古野清孝さんと弟の清賢さんを中心とした社員7人の小さな会社(当時の社名は古野電気工業)でした。それでも他のライバル企業より先んじて商品化できたのは、漁師の話を聞き、漁船に同乗し、徹底的に現場に寄り添いながら開発を続けたからだと思います。清賢さんはこの姿勢を、現場主義でもあり「現場種技」でもあると説いていました。技術の種は現場にあるということですね。

藤井さん:社史や当時の記録を読むと、技術者としての情熱の大きさにも驚かされます。漁業を科学化したいという思いがあり、それを実現する方法を思いついたからには何があっても形にするという粘り強さが成功につながったのでしょう。

西森さん:技術者はひらめいたら絶対実現したくなる生き物ですから、わたしもその気持ちはよくわかります。当時は、「海のなかの魚を見るなんて無理だ」と周囲に言われたり、試作機がうまく働かず漁師に反発されたりしたそうです。それでも何度も改良を重ね、漁船に乗り込んで船酔いに耐えながら実験を続けた社員の努力は、本当にすごいと思います。

-

兄:古野清孝

Kiyotaka Furuno -

弟:古野清賢(1951年頃)

Kiyokata Furuno(about 1951) -

長崎にあった古野電気工業所(前列中央が清孝)

Furuno Industries, Ltd. in Nagasaki(Kiyotaka Furuno is center of the front row) -

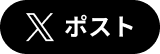

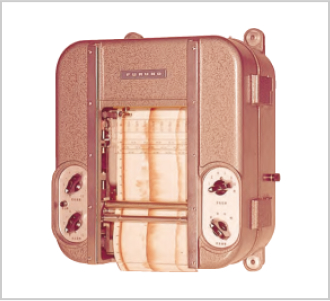

初期量産型魚群探知機

Production model of fish finder

偉業を証明するために、あらゆる記録を掘り起こす

──IEEEマイルストーンの申請で、藤井さんがいろいろ奔走されたと聞きました。

藤井さん:IEEEに推薦していただくには、フルノが魚群探知機を発明し商品化したという客観的な証拠が不可欠でした。創業者の清孝さんは優れた発明家で、多くの特許を取得していますが、魚探に関しては実務に追われ、基本特許を取っていなかったのです。

社史によれば、魚探の開発年は1948年ですが、外部資料が存在しません。次に目をつけたのが、同じく社史に記載されていた1949年に当時もっとも漁獲量が少なくて「どん尻船」と呼ばれていた桝富丸へ魚探を搭載し、大漁を記録したというエピソードです。大漁の証拠を示すための売上伝票などが残っていればよかったのですが、さすがに70年以上前の出来事なので、誰に聞いてもそんなものは見つかりませんでした。

ただ、社史の中に、長崎新聞(当時:長崎日日新聞)が大漁の様子を記事にしたと書いてありました。それで、新聞社へ問い合わせたのです。長崎新聞社の方が昔の新聞をめくって該当記事を見つけてくれたので、これが決め手になりました。

──もし新聞記事が見つからなかったら、証拠なしということになったかもしれませんね。

藤井さん:そうですね。証拠を残すことの大切さを痛感しました。清孝さんも同じ思いだったのだと思います。その後は特許をいろいろと出していますし、当社の社風も知財を非常に重視しています。

西森さん:同じ規模の会社に比べると、当社は知財部門の人数も弁理士がかなり多いと思います。大学の研究者が研究成果を論文として残すように、企業の研究開発者は特許で成果を残していくことが重要だなと思います。

フルノ社員みんなで作り上げた祝賀会

──認定が決まったときは、どんな気持ちでしたか?

藤井さん:素直に嬉しかったですね。

西森さん:藤井さんは、本当に一番いろいろ苦労されていましたからね。実は認定の知らせが届いたのは、2か月ほど前に亡くなられた清賢名誉相談役のお別れ会の前日でした。生きているうちに間に合わせたかったという思いと同時に、お別れ会の前日という不思議なタイミングでの知らせは、清賢さんからの贈りもののような気持ちになりました。

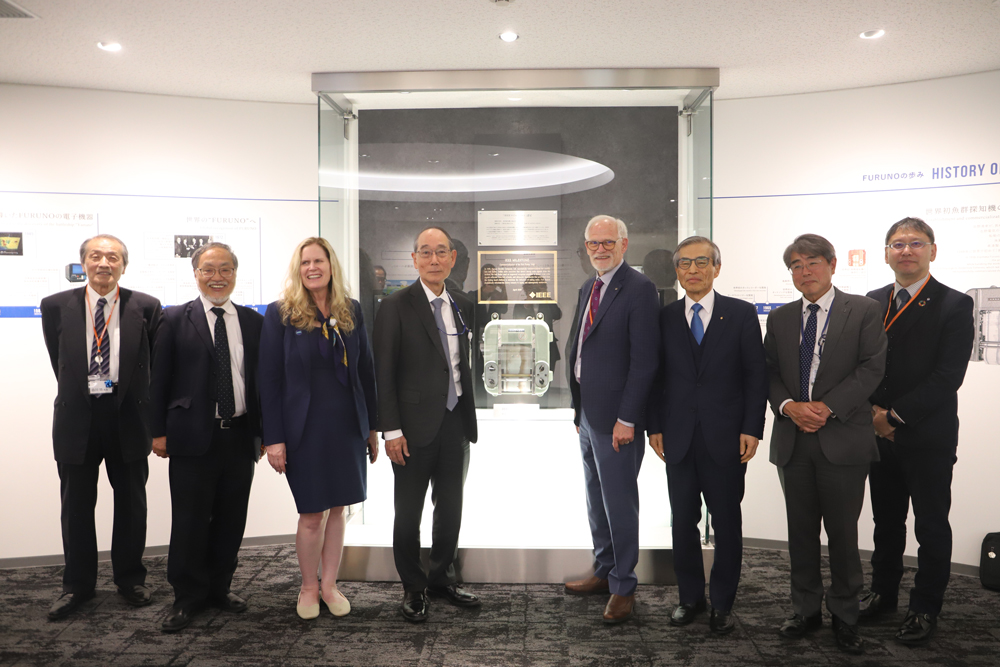

──IEEEマイルストーン認定贈呈式が、4月にフルノ本社で行われましたね。

西森さん:IEEEのKathleen Kramer現会長やTom Coughlin前会長、福田敏男元会長、大阪大学の西尾章治郎前総長、尾上孝雄副学長、魚群探知機研究の第一人者である古澤昌彦先生、そして認定に尽力してくださったIEEEフェローの白川功先生、長谷智弘先生など、信じられないほど素晴らしい方々にお集まりいただきました。祝賀会では社員総出で企画し音楽の生演奏も社員が担当しました。IEEE関係者の皆さまと交流できたことは、社員にとっても良い刺激になったのではと思います。

藤井さん:いろいろ工夫した甲斐があって、来場者の方から「良い祝賀会だった」や、「フルノの社員と交流できて良かった」のような好評の言葉をいただいたのは、本当に嬉しかったです。

イノベーションは、たった一人の行動から始まる

──この認定をどのように生かしていきたいですか?

西森さん:創業者がやってきたことはフルノの文化や考え方、基本指針として脈々と受け継がれています。今回の認定は、そのフルノのDNAを改めて伝える良い機会になりました。次の世代の人たちがこのマインドを引き継ぎ、次のIEEEマイルストーン認定につながるようなイノベーションに挑んでほしいですね。私自身も、開発の経緯を改めて知ることで大きな刺激になりました。

藤井さん:西森さんは現在も研究開発を行い、現場“種技”を貫いていますよね。

西森さん:やっぱり技術屋なので、現場が好きなんでしょうね。全体のマネジメントや経営にも携わったこともありましたが、4年前からフェローという役職をいただき、好きな技術を開発できる立場で、若い人たちと一緒に新しい魚群探知機やソナーの開発を行っています。新しい取り組みとしては養殖市場にも挑んでいますが、これがなかなか難しくて……。魚群探知機のイノベーションの話を聞くと、とても羨ましくなります(笑)

イノベーションが生まれる最初のきっかけは、一人の行動だと思います。うちの研究所ではよく「大河の一滴になれ」と言いますが、すべては一人のやりたい気持ちや情熱から始まっていきます。最初は一人から始まって、そこからどんどん仲間が増えていくわけですが、その最初の火付け役が大事だなと思います。

藤井さん:周りを巻き込む力も大きかったんだろうなと思います。必死でがんばっている姿を見たら、思わず応援したくなってしまうのかもしれません。創業者の当時のエピソードには面白いものがいろいろあって、たとえば清孝さんが散髪をされながら考え事に夢中になり、そのままお金を払わずに帰ってきてしまい、慌てて清賢さんがお代を払いにいったという話もありましたね。

西森さん:情熱と、それを実現する技術力、そして知的財産を守るための記録の重要性。これらを語り継いでいきたいですね。

藤井さん:そうですね。古野兄弟からは学ぶべきことがたくさんありました。知的財産部としても、とてもよい勉強になりました。