202510.15

海に育てられた企業として、海を“未来”につなげていく「海を未来にプロジェクト」。

プロジェクトが始まった背景や想いを担当の2人に語っていただきました。

今から25年後の2050年の海はどうなっていると思いますか?

そして、どんな海だったら楽しく過ごせるでしょうか?

フルノがこの7月に夏休み中の小学生を対象に実施した「海のお仕事体験プログラム」では、「海との共存共栄」をテーマに2050年の海での暮らしを考えました。子どもたちが描いた未来の海には、大人の発想を超えたワクワクする世界が広がっていました。

なぜフルノは子どもたちと一緒に未来の海を描くのでしょうか。ブランドコミュニケーション担当の野口さんとロリスさんに想いを聞きました。

(左)経営企画部 ブランドコミュニケーション課 ロリスさん

(右)経営企画部 ブランドコミュニケーション課 野口 竜太郎さん

陸と海がシームレスにつながる未来の暮らし

──子どもたちはどんな絵を描いていたのでしょうか。

野口さん:海と陸の関係が非常にシームレスで、海が当たり前のように生活の場になっている絵が多く見られました。海上も海中も海底も、陸と同じように暮らしの場になっていて、そのためにどのような移動手段が必要かまで描かれています。たとえば、海底へ自由に行き来できるエレベーターや、海中を走る電車などです。また、使用するエネルギーやごみ処理の方法まで考えてくれました。

生活の場としてだけでなく、「どうしたら楽しいか」という視点でのアイデアも多く出ました。海上都市の地下に巨大な水槽を作り、水槽の外から眺めたり一緒に泳いだりする、海そのものを大きな水族館に見立てた海底テーマパークを考えた子もいました。

ロリスさん:大人はどうしても実現可能かどうかというところで判断してしまいますが、子どもは自分で限界を決めず、想像力も豊かなので、本当にさまざまなアイデアが出てきました。私たちもどうやったらそれを実現できるだろうと考えさせられ、とても学びがありました。普段は、自社の技術や強みを活かすシーズ思考に寄りがちですが、未来を考えるにあたっては、子どもたちの自由に思い描いた理想の未来から学ぶニーズ思考の大切さを改めて感じました。

野口さん:海も生活の場と捉えると、できることが広がり、海を大切にしたい気持ちになります。未来を思い描いた後で、自分たちはどんなことができるかを話し合うのですが、「海のゴミを減らさないと駄目だ」や「魚を守りたい」といった声が子どもたちから自然に出てきました。自分で具体的に海の未来を考えたからこそ、課題も自分事として見えてくるのかなと思います。

実は海を好きな人は年々減っている

──フルノが、子どもたちに「海を好きになってほしい」と考えるのはなぜですか?

ロリスさん:海をどう守っていくかということはフルノの事業にとって、切実な問題です。海と関わりが深いからこそ、本気で海を守ることに取り組んでいるわけです。しかし、もちろん、私たちだけでは未来の海を守ることはできません。未来を担う若い世代に、海を守りたいと思ってもらいたい。そう考えたときに、まずは海を好きになってもらうことが大切でした。好きじゃなければ、守ろうという気持ちも生まれないからです。

野口さん:私たちがこのように考えるのには理由があります。日本財団による「『海と日本人』に関する意識調査2024」によると、「海が好き」と答えた人の割合は2019年の57%から年々減少し、2024年には44%にまで下がっていました。さらに、「海水温の上昇」や「気候変動」、「生体系の変化や乱獲」などの海洋問題に対する認知度も、2022年と比べて大幅に低下していました。やはり、海を好きでなければ、海の問題も自分事になりません。だからこそ、海を守るためには、まず海を好きになってもらうことが大事だと考えています。

ロリスさん:海を守る行動をしない理由のひとつに、何をしたらいいか分からないという声があります。本当は海と人は密接に関わりあっているのに、そのつながりを意識する機会がなかなかありません。じゃあ、自分たちがブランディング活動を通じて機会を作ればいいんじゃないかと考えて始まったのが、「海を未来にプロジェクト」です。私たちブランドコミュニケーション課のメンバーがプロジェクトを主導し、海に育てられた企業として海を未来につなげていくために、「海を好きになってもらう」、「海を守る」、「未来の海を創る」という3つのテーマを掲げて取り組んでいます。

未来への種まきを全世界に広げていく

──好きになってもらう活動のひとつがフルノ公式アンバサダー「さかなのおにいさん かわちゃん」とのイベントですね。

野口さん:そうですね。魚や環境問題に関するクイズショーを「かわちゃん」と行うことで、楽しみながら海を身近に感じてもらう取り組みです。何度も参加してくれて、クイズの答えをすっかり覚えた子どもたちも出てきました。

ロリスさん:9月に開催された「甲子園キッズフェスタ」にもかわちゃんが登壇しましたね。また、他の企業と連携も積極的に行っています。この夏には、無印良品や環境省、海苔の養殖を行うすまうら水産と協力し、イベント「海ってすばらSea!」を開催しました。一社だけでは難しいことも、企業連携することで海と触れ合う場をつくることができます。だからこそ、私たちはこのような連携を非常に大事にしています。

野口さん:最初にご紹介した「海のお仕事体験プログラム」は、「海を守る」活動の一環です。他にも兵庫県内の高校と連携して海洋プラスチック問題についてお話しする場を設け、生徒のみなさんにディスカッションをしてもらいました。若い世代に海のことを知ってもらい、考えるきっかけを作る活動も行っています。今この瞬間から「海をなんとかしないと」「海をより良い場所にしたい」という想いもって、エンジニアや研究者を目指したり、フルノに入社したいと思ってくれたりしたら嬉しいなと思っています。すぐに成果が出る活動ではなく、未来への種まきです。

ロリスさん:私たちのプログラムに参加してくれた子どもたちは、今度は自分の家族や友人たちに内容を伝えてくれて、海を守る輪が広がっていきます。イベントに来た子どもが他の人にも聞いてもらいたいと考えて、校長先生に交渉してくれた結果、全校生徒約400名を対象にイベントを開催させてもらったこともありました。小学生の「好き」という気持ちを「行動」に移した私たちにとっても印象的なエピソードです。この取り組みがきっかけとなって、毎年西宮市の小学校数校で環境学習イベントを継続的に開催するようになりました。

──「未来の海を創る」はどういった活動なのでしょうか?

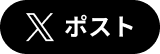

野口さん:「創る」はフルノの技術を活かして海に対して貢献できる活動を想定しています。たとえば、大阪府が掲げる「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の中に、「2050年までに海洋プラスチックごみによる新たな汚染をゼロにする」という目標がありますが、その実現に向けて、フルノは大阪府や大阪大学と連携し、大阪湾からゴミを取り除き、世界一きれいな湾にするためのプロジェクトを2025年2月から開始しています。フルノが持つ海に関する専門知識やノウハウ、そしてテクノロジーを提供することで、未来の海を創る活動に貢献しています。

ロリスさん:今は本社のある西宮を中心に活動していますが、フルノの拠点は全国にあるので、今後はこうした取り組みをさらに広げていきたいですね。また、フルノはグローバル企業ですから、日本国内にとどまらず海外でも海を未来に残す活動を行っていきたいと考えています。すでにビーチクリーンアップや環境保護団体への協賛などの取り組みは行われていますので、「海を未来にプロジェクト」の共通の想いのもとで連携を強め、グローバルに活動していきたいと思っています。

Ocean 5.0を打ち出すことでステージが変わった

野口さん:2019年にブランドコミュニケーション課が新設されて以来、私たちの土台には「フルノのファンを一人でも多く増やしたい」という思いがありました。2022年にはそれに加え、社会に良い影響を与える活動にも取り組んでいこうというサステナブルブランディングという考えも生まれ、2023年に「海を未来にプロジェクト」が具体化しました。

フルノは2048年に創業100周年の節目を迎えます。その未来に向けた超長期方針として「100年企業VISION:海の恩恵をすべての生きるものへ」を策定しました。また、2050年に到来するであろう世界をフルノが予測して描いた未来社会コンセプト「Ocean 5.0」では、フルノが貢献できる重要なテーマを設定しています。これは、フルノが進化し続け、社会の役に立つ企業であり続けるための道しるべです。

海との共存共栄を見据えたヴィジョンを企業として明確に示せたことで、ブランドコミュニケーション課としても視野が広がり、ステージが一段上がったように感じています。なぜ、「海を未来にプロジェクト」を行うのかも明確に伝えられるようになり、単発に見えた取り組みも「Ocean 5.0」に向けた文脈に乗せることでより整理され、一貫性のあるブランディングの動きへとつながっています。

ロリスさん:社外への波及効果として、ここ1、2年で入社してくれる人たちの中には、フルノの「海を未来にプロジェクト」を知り、それに関わりたいと思って入社したという人も増えました。本当に嬉しい変化です。

野口さん:社内も変わってきています。「海を未来にプロジェクト」の認知度は現在65%で、まだ知らない人もいますが、認知している人のプロジェクトに対する満足度はありがたいことに90%を超えています。また、ブランディング活動に協力したいと答える人の割合も38%から63%へと大きく伸びました。イベントに家族を連れて参加してくれる人も年々増えており、会社全体がワクワクできる場になってきていると感じます。

ロリスさん:海と共存共栄する未来を創るためには2つの柱が必要だと考えています。ひとつは技術です。フルノには蓄積されたデータや経験、そして最先端の技術があります。それらがあるからこそ、海を守りたいという想いを実現できるし、それを担う責任があると思います。守るだけでなく未来の海を創ることは、技術の会社だからこそできることです。

2つ目の柱はエモーション、つまり「想い」ですね。どれだけデータや技術があっても、海を守りたいという想いがなければ活かされません。中世フランスの作家ラブレーの「良心なき知識は魂の廃墟にほかならない」という言葉があります。私はそこに勝手に付け加えて、「知識のない良心は届かない夢」と言いたいですね。想いと技術、どちらもそろって初めて、人間と海の調和する世界を実現できるのだと思います。

野口さん:同感です。技術と想いの両方が必要ですよね。技術の会社であるフルノだからこそ果たせる役割があると思います。「海を未来にプロジェクト」は、Ocean 5.0を実現するための架け橋となる取り組みです。海を愛し、海と人が調和して生きる社会は、私たちだけでは実現できません。このプロジェクトを通じて、これからも、海の未来を一緒に創っていく仲間を増やしていきたいと思っています。