取り組み報告

技術

大阪湾(武庫川 淀川 大和川)河口周辺調査報告

2025.08.01

目的

- 指定河川の河口周辺を中心に定点観測し、海底(水深)の状況、塩分濃度と水温の関係を継続して調査。併せて目視での表層ごみの状況を確認することを目的とする。

- 河川から海へ流出したごみの動向と海底堆積状況の見える化に向けて、様々な視点で継続して定点観測を行うことで、様々な視点でごみ把握の可能性を模索する。

- 年3~4回実施。

- 定点観測に向けた準備段階であり、継続的にどのようにデータ取得すべきかを模索。

仮説

海底形状の経年変化から堆積状況が見えてくるか、また、表層の塩分濃度、水温の関係から、河川から海への水中ごみの流出経路などの判断につながるかなど、様々な仮説から調査を継続する。

調査

- 2024年10月16日(火):

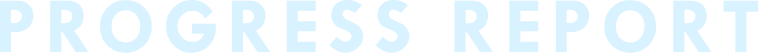

古野電気実験船 PEGASUS - 場所:武庫川河口、淀川河口、埋立地、一文字

- 調査内容:魚探データ

- 降水量:0mm(気象庁発表)

- 2025年4月18日(金):

古野電気実験船 古野丸 - 場所:武庫川河口、淀川河口、大和川河口 埋立地、一文字

- 調査内容:魚探データ、CTD

- 降水量:0mm(気象庁発表)

- 2025年7月17日(木):

古野電気実験船 PEGASUS - 場所:武庫川河口、淀川河口、大和川河口 埋立地、一文字

- 調査内容:魚探データ、CTD

- 降水量:58.5mm(最大1時間雨量:23.5mm, 最大10時間雨量:17.0mm 気象庁発表)

観測点でのCTD調査

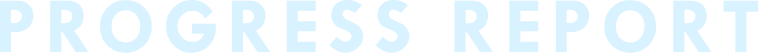

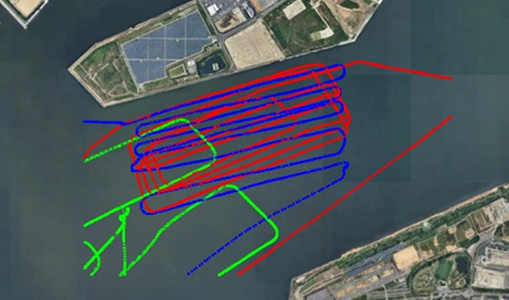

実験船内でのデータ確認

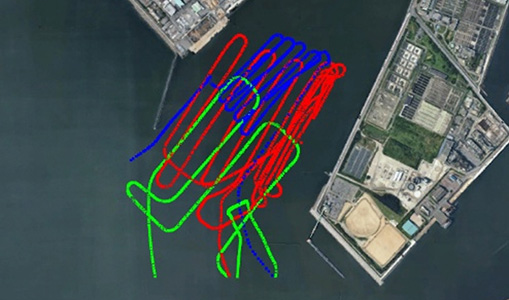

CTD投入位置やルートが設定されたプロッタ(ナビゲーションシステム)

データの見方

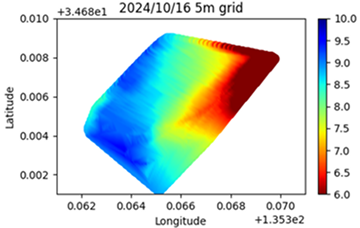

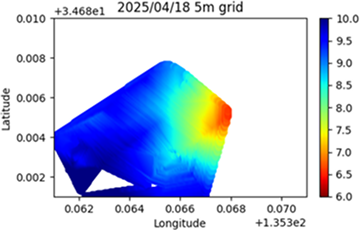

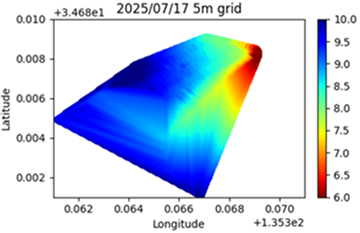

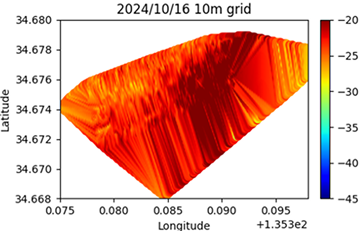

- 水深 :魚群探知機で航跡に沿って得た水深を補間により平面に拡張し、水深に応じて色付けしたもの(青:深い、赤:浅い)。

- SS :面積戻り散乱強度(Surface backscattering strength)のことで、底質と相関関係があり、反応強度が強い赤のエリアが比較的硬めの底質と考えられます。同様に航跡に沿って得たSSを補間により平面に拡張し色付けしたもの。

※上記データはそれぞれのエリアの航跡による探知から推測されたもので、補間計算による誤差を含みます。

武庫川河口(兵庫県)

- ●2024年10月16日

- ●2025年4月18日

- ●2025年7月17日

水深

-

●2024年10月16日

-

●2025年4月18日

-

●2025年7月17日

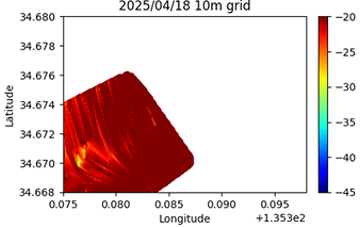

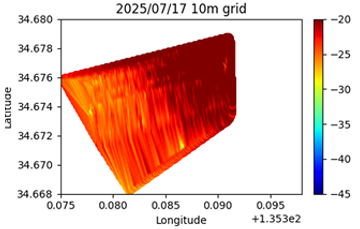

SS(Surface backscattering strength)

面積戻り散乱強度

-

●2025年4月18日

-

●2025年4月18日

-

●2025年4月18日

淀川河口(大阪府)

- ●2024年10月16日

- ●2025年4月18日

- ●2025年7月17日

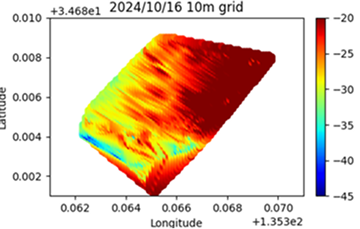

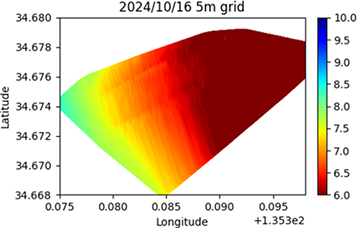

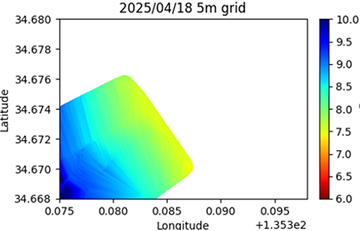

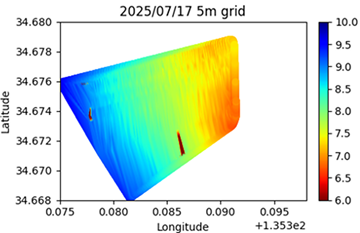

水深

-

●2024年10月16日

-

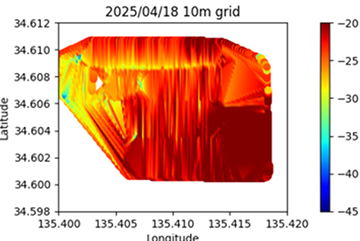

●2025年4月18日

-

●2025年7月17日

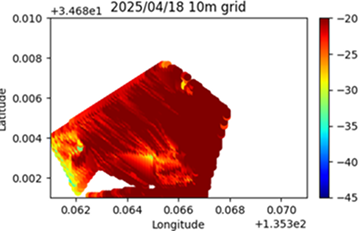

SS(Surface backscattering strength)

面積戻り散乱強度

-

●2024年10月16日

-

●2025年4月18日

-

●2025年7月17日

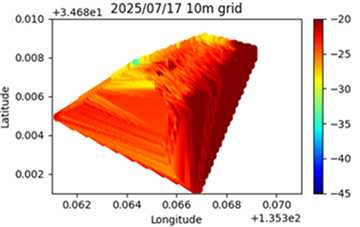

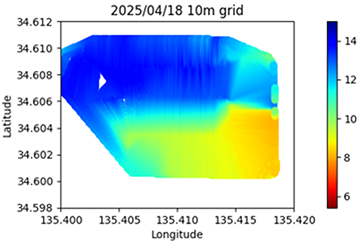

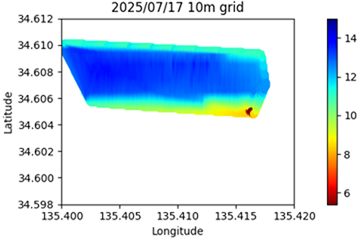

大和川河口(大阪府)

- ●2025年4月18日

- ●2025年7月17日

水深

-

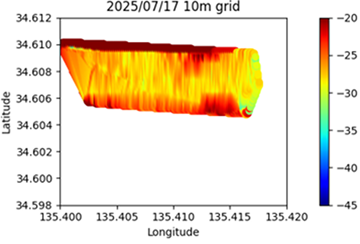

●2025年4月18日

-

●2025年7月17日

SS(Surface backscattering strength)

面積戻り散乱強度

-

●2025年4月18日

-

●2025年7月17日

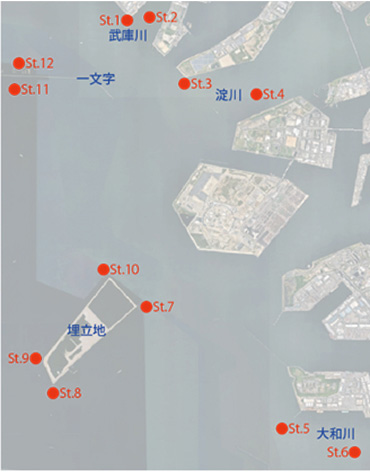

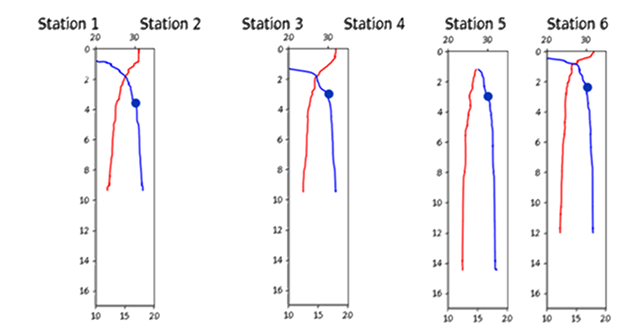

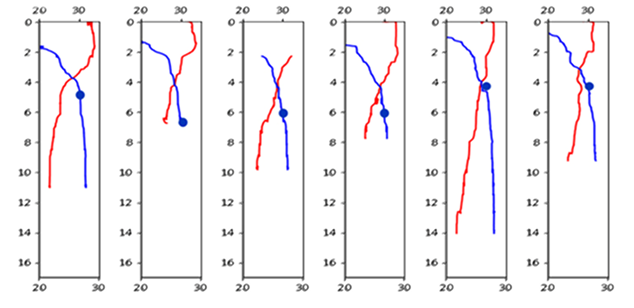

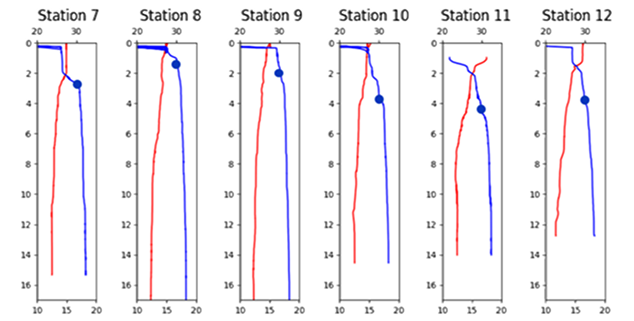

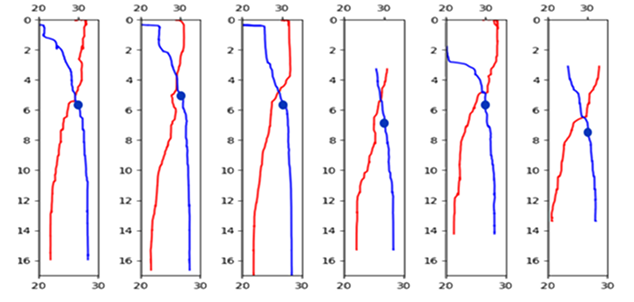

測定点での、CTD観測(水温と塩分)

データの見方

- 各測定点(Station)は地図上の●で図示(左記写真)

- グラフの赤線が水深毎の水温の推移(横軸下の目盛り)

- グラフの青線が水深毎の塩分の推移(横軸上の目盛り)

- 塩分で、淡水と海水の分岐点の目安として30のところに●を記載

- 大阪湾の海水と淡水の境目となるエリアを30と仮定。30がより深くなる場所ほど淡水域が深く、雨の影響や、河川からの水の影響などを受けていることも考えられる。

-

4月18日

降水量:0mm

-

7月17日

降水量:58.5mm

-

4月18日

降水量:0mm

-

7月17日

降水量:58.5mm

今後の評価に向けて

上記定点観測を継続するとともに、追加調査項目を検討し、よりよい状況把握に近づけていく

- ① 水中カメラ:音響評価の事実確認

- ② 360度カメラ:評価時における表層ごみの状況把握

海底形状の経年変化から堆積状況が見えてくるか、また、表層の塩分濃度、水温の関係から、河川から海への水中ごみの流出経路などの判断につながるかなど、様々な仮説から調査を継続する。