vol.3

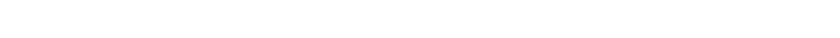

魚群探知機ができるまでのドラマ

vol.3

魚群探知機ができるまでのドラマ

-

どうも!さかなのおにいさん かわちゃんです。

普段はさかなの生態を四コマで解説したり、テレビやラジオ、講演会でさかなの魅力を子どもたちに伝えてます。12月3日は「魚探の日」

「ぎょたん」と聞くとさかなのゆるキャラっぽいですが、魚群探知機といういかつい5文字機械の略称です。実際はこんな感じの機械です。

-

おぉ!なんかハイテクな感じ。

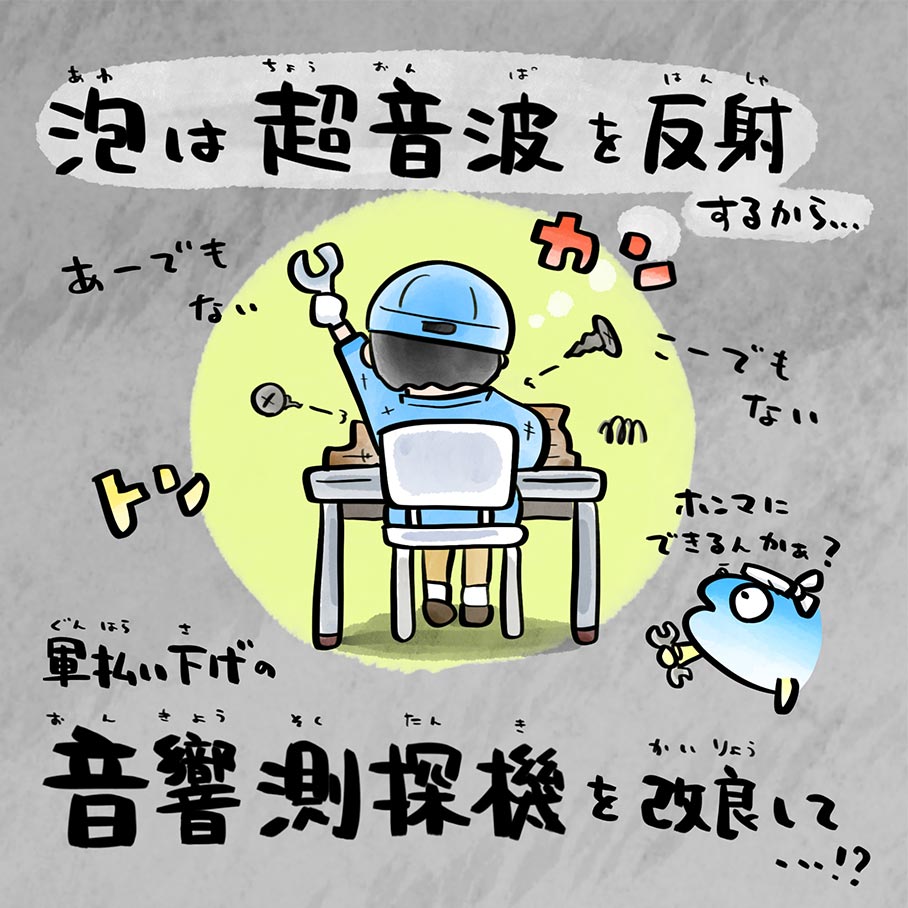

原理は山びこと同じで「やっほー」と水中に飛ばした超音波が、さかなの群れや海底に反射し、「やっほー」と返ってきたものを受信することで、その位置を把握する機械なのです。魚探があるおかげで、我々は美味しいさかなを食べることができている、といっても過言ではない革命的な機械。

そんな「魚群探知機」がどのようにできたのか、涙涙のドラマを今日は四コマで解説しましょう。

-

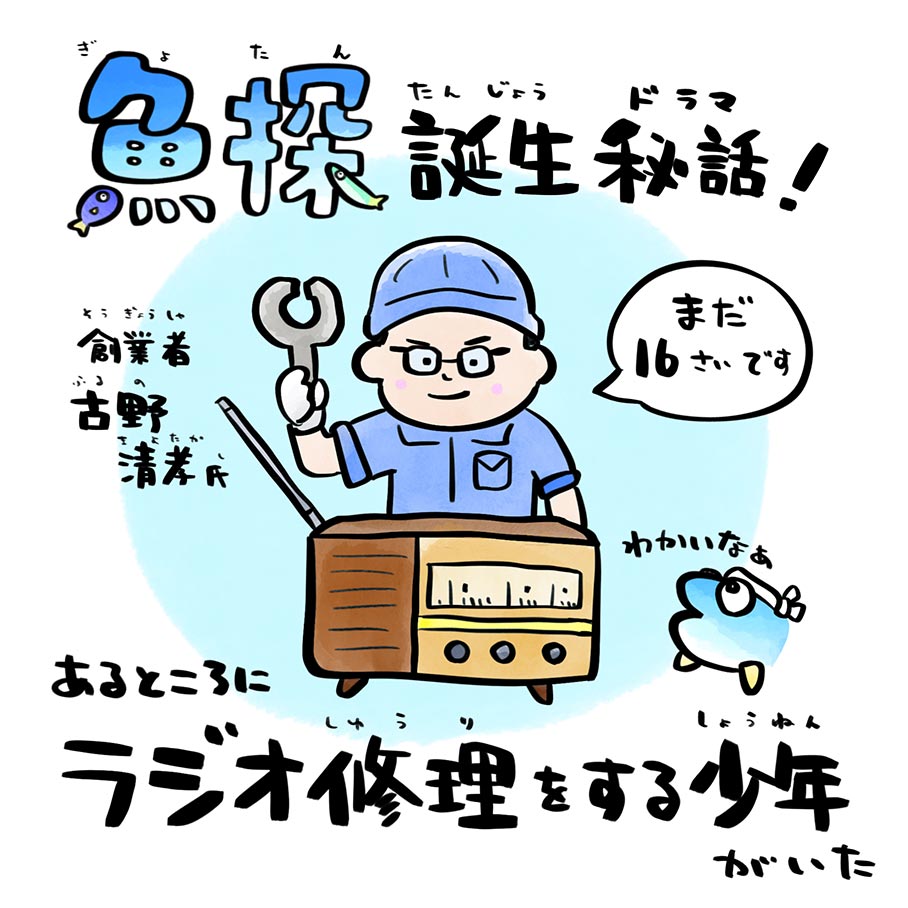

時は昭和23年、長崎県で電気工事業を営んでいた古野清孝・清賢兄弟がいました。

-

「魚は海中でアワを出すと。魚のいるところには必ずアワが出るばい!」

この船頭さんの言葉が魚探開発の大きな引き金となります。

-

乏しい材料で組み上げた魚群探知機の実験を繰り返す兄、機器の実力を実証するために漁船に乗り込んだ弟。

しかしクラゲの反応を魚群と勘違いして投網、怒った船頭さんに海に放りこまれたこともあったそうです。

-

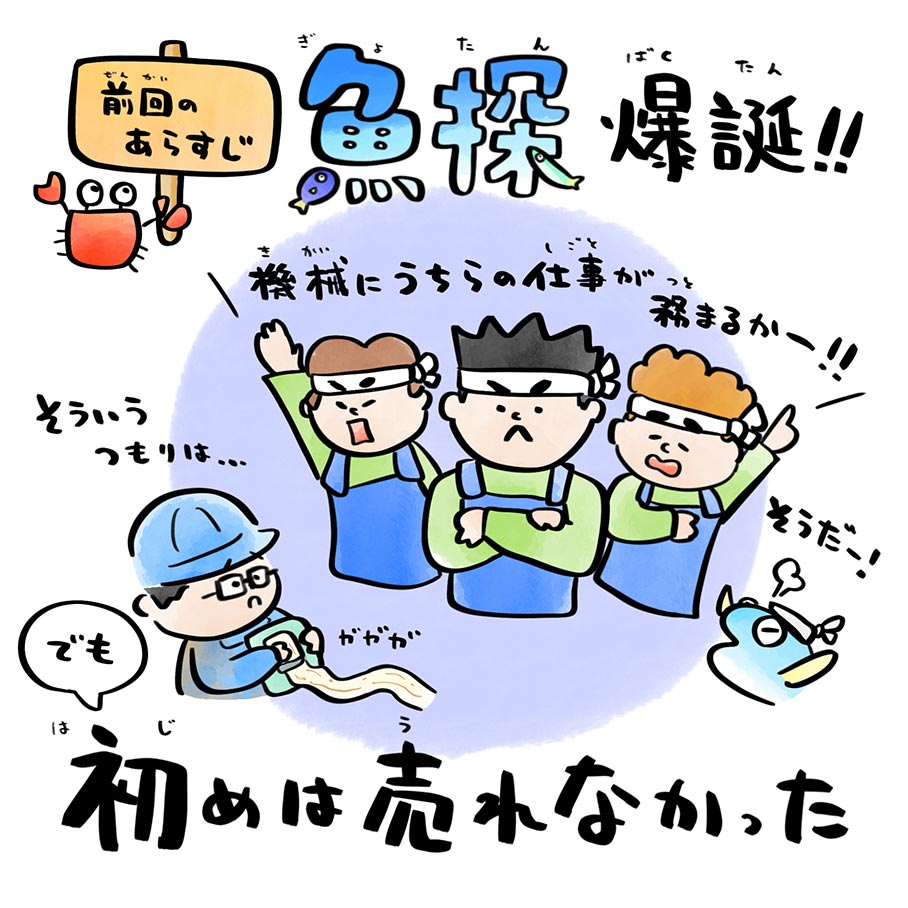

そして実用化された昭和23年!

当時の魚探は記録紙上にペンを走行させてさかなの反応を記録していました。

操作も簡単で、電源・感度調整・レンジ切り換えくらいだったそうです。ついに世界初の魚群探知機の完成!

しかし、ドラマはこれで終わりません…!

-

当時の魚探の販売価格は60万円。1950年頃のサラリーマンの平均年収は12万円ほどだったため、決して安いものではありません。

世界唯一の製品は画期的を通り越してうまく活用できず、1年目は売れ無いどころか返品の嵐だったそうです。

-

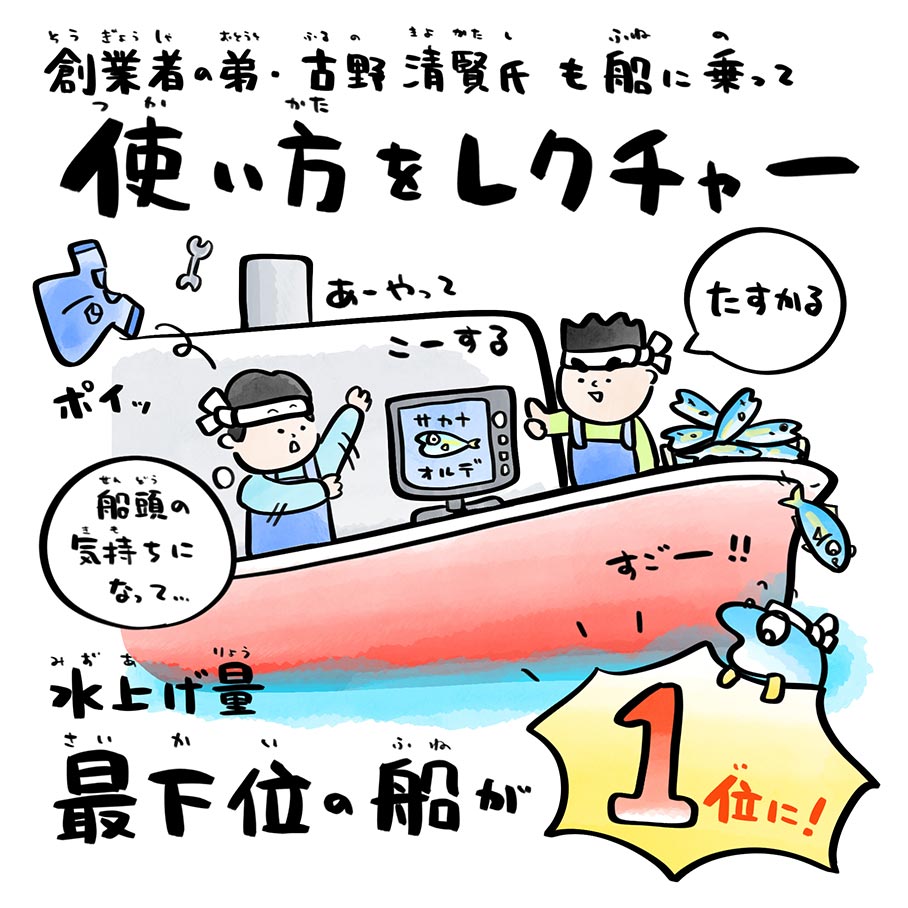

そんな時、五島列島の桝富丸という当時漁獲高が地域で最下位だった船に乗り込んだ弟・古野清賢。

魚探を活かして漁をすること3ヶ月、瞬く間に最下位からトップへ!「イワシの神様」と呼ばれるほどの成績を叩き出しました。

この成功は長崎中に広がり、魚探は船主に大人気商品となったそうです。

-

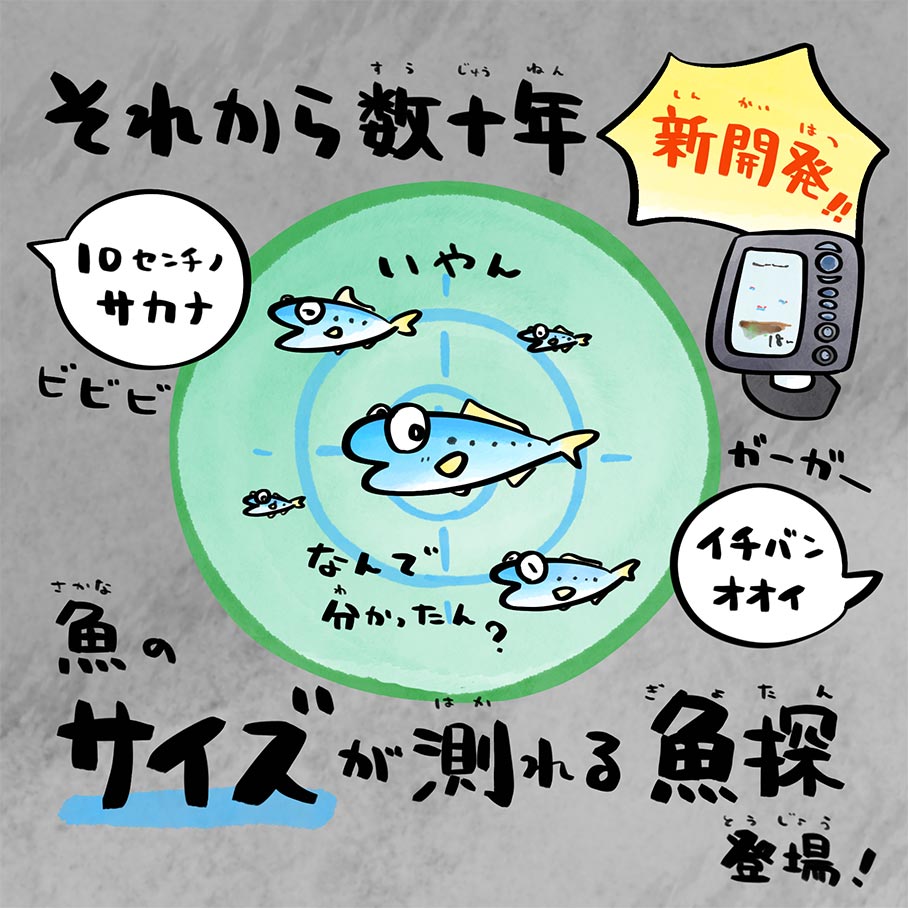

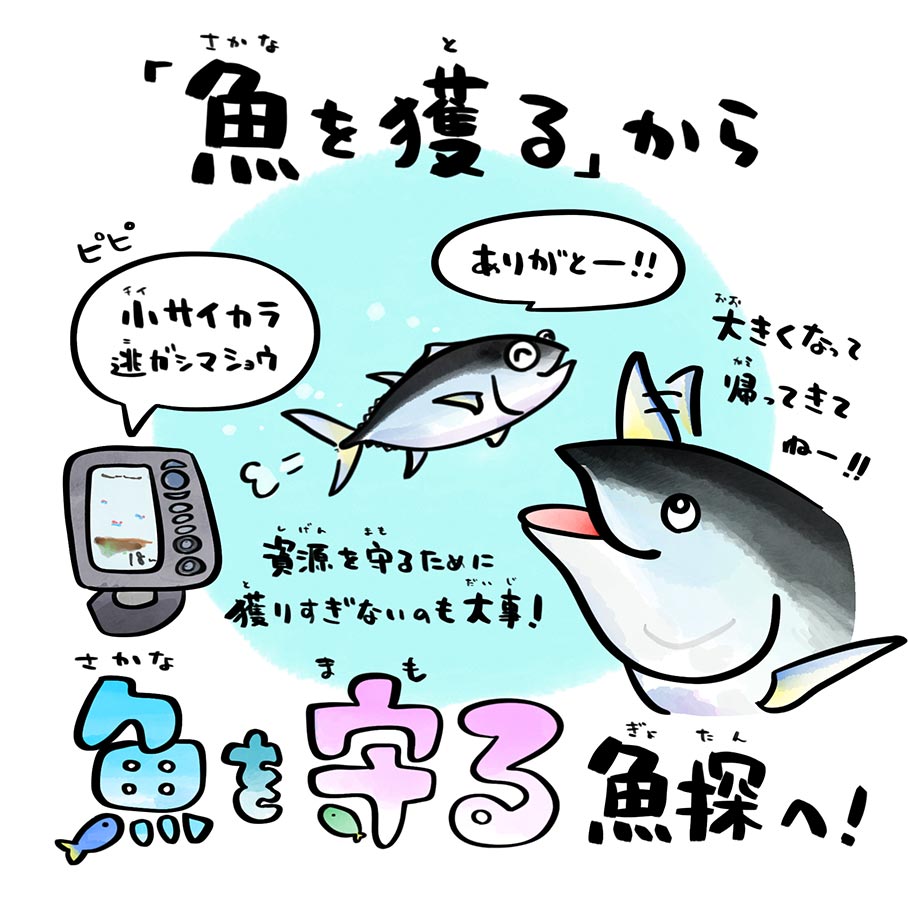

今ではサイズはもちろん、浮袋の有無やそれによって魚種まで分かるようになりました。精度が上がることによって「混獲」や「獲り過ぎ」を防ぐことも出来るようになっていくのです。

-

人口も増え技術も進化することで、自然との調和が壊れつつある現代。

さかなをたくさん獲るために開発された魚探は、いつしか「さかなを守るための魚探」に変わっていきました。培った技術を、誰かを守るために使えるって素晴らしいですよね。

さかなのおにいさん かわちゃんも、色々な人や自然に教えてもらったさかなの魅力を子どもたちに伝えることで、海を守る「やさしい想像力」を広げていきます。今日は革命的な機械の誕生ドラマを四コマ2本建てでご紹介しました。

魚群探知機の販売を開始した日、12月3日。

みなさんも見えない世界を見る、ロマンや豊かな海へ思いを馳せる日にしてみてはいかがでしょうか。じゃあね〜!

参考

-

魚群探知機の誕生(furuno style)

https://www.furunostyle.jp/jp/mechanism/page1.htmlインチキ"と言われた探知機が世界のスタンダードへ。漁師と向き合い続けた"魚探誕生アフターストーリー"(note)

https://note.com/furuno_umi_note/n/nf6dcb22b3d1c#43119dd5-d779-47dd-b5c4-a8f6224f489d

さかなのおにいさん かわちゃん

日々の活動

- 公式ホームページhttps://sakana-bro.com

- Instagram@kawayanfishing/

- X(旧Twitter)@sakana_bro

- 公式LINEhttps://lin.ee/qMPcnPq